Utilidad práctica de la dinámica cuantitativa de LCR en la malformación de Chiari tipo I y la siringomielia. Reporte de 5 casos.

Juan Jose Maria Mezzadri,1 Diego Miñarro2

1. Programa de Chiari y Siringomielia, Departamento de Neurocirugia, lnstituto de Neurociencias, Hospital Universitario Fundacion Favaloro, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina.

2. Servicio Diagnostico por lmágenes, Area Neuroimagenes, Hospital Italiano de Buenos Aires & Argus Diagnostico Mtdico, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina.

Juan Jose Maria Mezzadri

jjmezzadri@gmail.com

Recibido: abril de 2023. Aceptado: mayo de 2023.

DOI: 10.59156/revista.v37i02.520

ORCID:

Juan Jose Maria Mezzadri: 0000-0001-5075-5696

Diego Mifiarro : 0009-0002-6617-169X

RESUMEN

Introducción: el tratamiento de la malformación de Chiari I (MCI) y/o la siringomielia (SM) es controversial. La dinámica cuantitativa del LCR a nivel cráneo espinal es una alternativa que podría orientar la terapéutica. El objetivo de esta publicación es describir 5 casos en donde la utilización de la dinámica de LCR permitió guiar el tratamiento.

Material y método: se revisaron las historias clínicas de 5 casos (edad media: 39 años / 3 mujeres y 2 varones). Todos fueron estudiados con RM en contraste de fase. El diagnóstico fue de MCI (1 caso) y SM (3 casos) o solo SM (1 caso). Sólo 2 casos con MCI+SM fueron intervenidos (descompresión + plástica dural). Todos fueron seguidos entre 1,5 y 6 años.

Resultados: caso 1 (MCI) la velocidad del LCR fue normal por lo que su cefalea fue tratada médicamente con buenos resultados; caso 2 (MCI+SM) la velocidad estuvo aumentada por lo que fue intervenida controlándose los síntomas y la SM; caso 3 (MCI +SM) la velocidad fue normal siendo su diagnóstico compatible con síndrome post-siringomiélico; caso 4 (SM) la velocidad estuvo aumentada a nivel C5-C6 siendo su diagnóstico compatible con una SM espinal primaria; caso 5 (CMI + SM) luego de la intervención se observó que las velocidades y la SM tardaron 16 meses en normalizarse.

Conclusión: en los casos descriptos la dinámica de LCR permitió realizar el diagnóstico correcto, determinar la conveniencia de realizar la cirugía, encontrar la causa y controlar la evolución postoperatoria.

Practical utility of quantitative CSF dynamics in type I Chiari malformation and syringomyelia. Report of 5 cases.

ABSTRACT

Background: the treatment of Chiari malformation I (CMI) and/or syringomyelia (SM) is controversial. The quantitative dynamics of CSF at the craniospinal level is an alternative that could guide therapy. The objective of this publication is to describe 5 cases in which the use of CSF dynamics allowed guiding the treatment.

Methods: the medical records of 5 cases (mean age: 39 years / 3 women and 2 men) were reviewed. All were studied with MRI in phase contrast. The diagnosis was CMI (1 case) and SM (3 cases) or only SM (1 case). Only 2 cases with CMI+SM underwent surgery (decompression + duraplasty). All were followed between 1.5 and 6 years.

Results: case 1 (CMI) the velocity of the CSF was normal, so his headache was treated medically with good results; case 2 (CMI+SM) the velocity was increased so it was intervened controlling the symptoms and the SM; case 3 (CMI +SM) the velocity was normal, its diagnosis being compatible with post-syringomyelic syndrome; case 4 (SM) the velocity was increased at the C5-C6 level, its diagnosis being compatible with a primary spinal SM; case 5 (CMI + SM) after the intervention it was observed that the velocities and the SM took 16 months to normalize.

Conclusion: in the cases described, the CSF dynamics allowed the correct diagnosis to be made, to determine the advisability of performing surgery, to find the cause and to control the postoperative evolution.

INTRODUCCIÓN

Se llama malformación de Chiari a un grupo de entidades en donde las amígdalas cerebelosas descienden por debajo del foramen magno en diferentes magnitudes y se acompañan de siringomielia (SM) en diferentes porcentajes (Cuadro 1).1-3 La más frecuente es la malformación de Chiari tipo I (MCI).1 Su prevalencia, en un estudio sobre casi 22.600 resonancias, se calcula en 1/1280 (0,77%), sin predominio sexual y suele detectarse a los 24,9 ± 15,8 años.1,4

La etiología de la MCI es variada, pero la causa más frecuente es la hipoplasia de la fosa posterior (Cuadro 2).5 Factores genéticos, congénitos o ambientales impedirían el desarrollo del mesodermo para-axial con retraso en el crecimiento del basioccipucio y del supraoccipucio y cierre prematuro de la sincondrosis esfeno-occipital.6,7 Esto resulta en una fosa posterior más pequeña, con descenso forzado de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno por un conflicto de espacio entre el volumen normal del tejido cerebeloso y el volumen reducido de la fosa posterior.

Cuadro 1: Variantes de la malformación de Chiari.

| Descenso amigdalino | Descenso del tronco cerebral | Descenso del cerebelo | Siringomielia | |

| Chiari 0 | < 2 mm | no | no | 100% |

| Chiari I | ≥ 5 mm | no | no | 60-80% |

| Chiari I "limítrofe" | 2-4 mm | no | no | 50% |

| Chiari 1,5 | ≥ 5 mm | si | no | 50% |

| Chiari II | ≥ 5 mm | si | si | 20% |

Cuadro 2: Etiología del descenso amigdalino.

| Hipoplasia de la fosa posterior |

| Impresión-invaginación basilar |

| Hipertensión intracraneana |

| Hipotensión intracraneana |

| Médula anclada |

En la MCI la evolución de los síntomas suele ser crónica y, sobre todo, aparecen cuando la hernia amigdalina es >12 mm. (8) Sin embargo, la causa de la sintomatología no se agota con el descenso amigdalino. También se relaciona con la reducción del diámetro del canal espinal cervical9, el “hacinamiento” de la fosa posterior con ocupación del espacio subaracnoideo10 y con la distorsión y/o reducción del flujo de líquido cefalorraquídeo (LCR).11

El flujo de LCR puede estudiarse evaluando su dinámica mediante una secuencia por resonancia magnética (RM) en contraste de fase. Esta secuencia permite conocer las variaciones en el flujo y las velocidades del LCR en determinado punto a estudiar, que cuando son anormales expresan distintos grados de obstrucción a su circulación por compresión a nivel de la unión cráneo cervical. A dicho nivel el LCR fluye en forma pulsátil en dirección caudal durante la sístole y craneal durante la diástole. En el estudio dinámico es más importante determinar el aumento de la velocidad de circulación del LCR que la ausencia de flujo porque, en la fosa posterior, al estar ocupada por las amígdalas el flujo suele alterarse, aunque no necesariamente hay compresión. Se considera patológica una velocidad superior a los 5 cm/segundo.12

Las secuencias en contraste de fase las realizan equipos de alto campo magnético (≥1.5T). Se basan en la aplicación de un pulso magnético en forma de gradiente sobre un tejido seguido de un nuevo pulso con gradiente, igual pero opuesto, logrando que todo lo que se encuentra en movimiento tenga una fase distinta a la que tiene el tejido estático, el cual pierde señal. Esta diferencia es la que se magnifica para obtener los datos de movimiento de las partículas, pudiendo obtenerse distintos valores de velocidad que serán utilizados para el estudio.

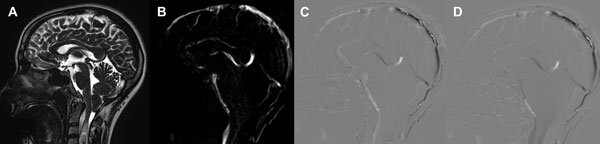

Estas secuencias permiten una evaluación cualitativa con valoración subjetiva del pasaje del LCR a través de las cisternas (Figura 1) y una valoración cuantitativa de la velocidad (Figura 2). La adquisición de las mismas se realiza de forma coordinada con el latido cardíaco (gatillado mediante el censado por el electrocardiograma o curva de pulso).13

En esta patología se realiza el estudio a nivel de la charnela cráneo-raquídea centrado en la línea media, particularmente en el sitio de mayor estenosis, valorado en secuencias anatómicas de alta definición, en lo posible T2 de alta resolución con cortes finos (CISS, BALANCE o FIESTA según la marca del equipo) y así lograr una mejor caracterización.

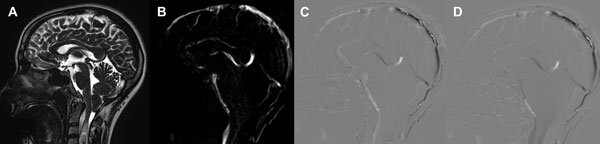

La valoración cuantitativa requiere un postproceso para medición de flujo en estaciones de trabajo con software dedicado, las cuales permiten la evaluación de la curva obtenida durante todo el ciclo cardíaco, que es característicamente bifásica, con los respectivos cálculos de los valores de velocidad pico, media y stroke volume.

Figura 1: Evaluación cualitativa en RM con técnica de contraste de fase. A: Imagen ponderada en T2 de alta resolución de cortes finos (3mm) que muestra el descenso amigdalino a través del foramen magno, el compromiso de las cisternas peritroncales y una siringomielia con imagen de turbulencia de flujo en su interior. B: Imagen en secuencia de fase que utiliza el contraste entre negro y blanco mostrando con señal hiperintensa el flujo de LCR cisternal C: Imagen de magnitud en fase anterógrada que muestra con señal hiperintensa el flujo en sístole. D: Imagen de magnitud en fase retrógrada que muestra con señal hipointensa el flujo en diástole. Con la valoración de estas secuencias en su totalidad y en reproducción en cine de las imágenes estáticas se logra la evaluación del pasaje de LCR a través de las cisternas peritroncales y los forámenes del cuarto ventrículo.

Figura 2: Evaluación cuantitativa en RM con técnica de contraste de fase, mediante la adquisición en el plano axial, perpendicular al sitio de mayor compromiso del pasaje de LCR, con un área de interés que muestra las curvas de flujo y un aumento de la velocidad pico hasta 6,55 cm/segundo.

En la valoración cualitativa se utilizan las secuencias de magnitud y fase generadas a través de las diferencias de velocidad y anatomía propias del tejido estacionario, en donde el flujo muestra distinto brillo, con una imagen brillante en el flujo anterógrado y oscura en el retrógrado. Para este estudio se adquiere durante determinado tiempo para cubrir varios ciclos cardíacos (14-16 promedio), y así lograr una reproducción cuadro a cuadro y obtener la reproducción cinética en loop imitando el flujo.14

Los resultados obtenidos en la RM en contraste de fase sobre la dinámica de LCR tienen una sensibilidad promedio de 76% y una especificidad promedio de 62% para distinguir entre la MCI sintomática y el descenso amigdalino asintomático.11 Por lo tanto, estos resultados permitirían determinar qué paciente se beneficiaría de una cirugía. Sabemos que la descompresión de cráneo espinal reduce las velocidades en el foramen magno de los pacientes con MCI y no en los pacientes sanos.15

El objetivo de esta publicación es describir 5 casos en donde la utilización práctica de la dinámica de LCR permitió guiar la conducta terapéutica.

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS

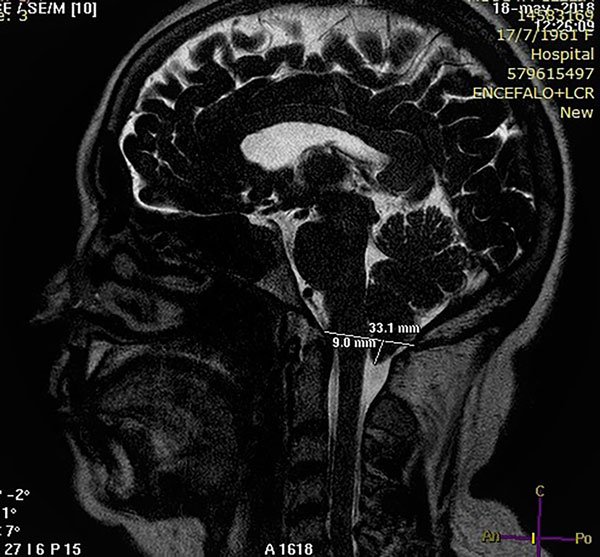

Caso 1: Cefalea como único síntoma

Una mujer de 57 años de edad consultó por cefaleas de 8 meses de evolución. Las cefaleas eran fronto occipitales, opresivas, de frecuencia diaria y aumentaban con el movimiento. No refirió aumento del dolor por tos o esfuerzos. El examen neurológico fue normal. La RM mostró un descenso amigdalino de 9 mm (Figura 3). Se le solicitó una RM en contraste de fase para estudiar la dinámica de LCR en la charnela occipito-cervical. Las velocidades de circulación del LCR fueron normales. Se decidió no operarla y fue referida a Neurología en donde hicieron el diagnóstico de cefalea tensional; fue tratada con ergotamínicos y ansiolíticos y la cefalea cedió. La paciente sigue bajo control y luego de 2 años de seguimiento la mejoría se mantiene.

Figura 3: Caso 1. Imagen sagital de RM de cerebro ponderada en T2 de alta resolución que muestra un descenso amigdalino de 9 mm.

Caso 2: Oligosintomático

Una paciente de 23 años de edad consultó por parestesias y adormecimiento en ambas manos de 9 meses de evolución sin una progresión clara. El examen neurológico sólo mostró una disminución de la sensibilidad táctil y dolorosa en los extremos de los dedos de ambas manos. La RM mostró un descenso amigdalino de 17,8 mm y una SM entre C3 y T12 con ocupación completa del canal cervical (Figura 4A). La RM en contraste de fase mostró a nivel de la unión occípito-cervical una velocidad de circulación del LCR de 6,6 cm/segundo. Fue llevada a cirugía y se le realizó una descompresión cráneo espinal y duraplastia con periostio. Luego de una evolución postoperatoria satisfactoria fue dada de alta a las 96 horas. A los 3 meses los síntomas previos remitieron. En la RM de control la SM había desaparecido (sólo persistía una cavidad residual) (Figura 4B) y la velocidad de circulación del LCR se había normalizado a 3 cm/seg. En su último control, 6 años después, la mejoría clínica e imagenológica era total.

Figura 4: Caso 2. A: RM de columna cervical en plano sagital ponderada en T2 que muestra una siringomielia cervicodorsal extensa con ocupación completa del canal. B: RM de columna cervical en plano sagital ponderada en T2 postoperatoria que muestra la resolución de la siringomielia.

Caso 3: Persistencia sintomática

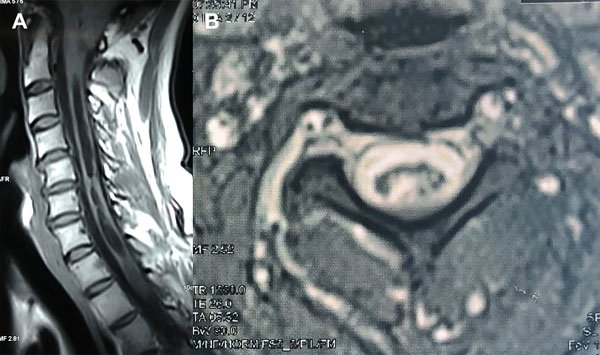

Una mujer de 55 años consultó por dolor cervical mecánico y adormecimiento del miembro superior izquierdo no evolutivo. El examen neurológico mostró una leve pérdida de sensibilidad táctil en el dermatoma C6 del brazo izquierdo y reflejos vivos en los miembros inferiores. Había sido operada 3 años antes y se le había realizado una descompresión cráneo espinal. La RM mostró una dilatación siringomiélica que involucraba toda la médula cervical con ocupación parcial del canal espinal (Figura 5A) y en los cortes axiales una solución de continuidad a nivel medular compatible con una comunicación siringosubaracnoidea espontánea (Figura 5B). La RM en contraste de fase indicó que las velocidades de circulación del LCR a nivel de la unión cráneo-cervical eran normales. Se hizo el diagnóstico de síndrome post siringomiélico y no fue llevada a cirugía. Fue controlada durante 2 años y el cuadro clínico e imagenológico permanecía estable.

Figura 5: Caso 3. A: RM de columna cervical en plano sagital ponderada en T1, postoperatoria que muestra una siringomielia con ocupación parcial del canal. B: RM de columna cervical en plano axial ponderada en T2 postoperatoria que sugiere una comunicación entre la cavidad siringomiélica y el espacio subaracnoideo.

Caso 4: Diagnóstico diferencial

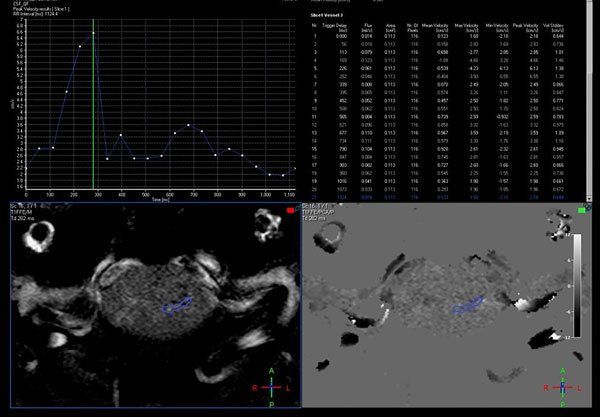

Un varón de 38 años de edad consultó por haber padecido una cérvico braquialgia derecha 30 días antes. En el momento de la consulta sus síntomas habían desaparecido y el examen neurológico fue normal. La RM mostró discopatías cervicales múltiples con una dilatación quística en la médula cervical a nivel C5-C6 que no tomaba el contraste con gadolinio (Figura 6A). Para profundizar el diagnóstico diferencial se realizó una RM en contraste de fase para medir la velocidad del LCR a nivel del canal cervical. La velocidad medida fue de 11 cm/seg (Figura 6B-C). Se hizo el diagnóstico de SM espinal primaria causada por una discopatía cervical a nivel C5-C6. Como el paciente estaba asintomático sólo se indicó control periódico. En su última evaluación, 2 años después, la situación clínica e imagenológica no había cambiado por lo que se mantuvo la misma conducta.

Figura 6: Caso 4. A: RM de columna cervical en plano sagital ponderada en T2 que muestra una cavidad intramedular entre C5 y C6 compatible con siringomielia. B: Estudio de dinámica de LCR que muestra una imagen de magnitud en fase anterógrada con señal hiperintensa el flujo en sístole con disminución del pasaje del LCR en C5-C6. C: Estudio de dinámica de LCR que muestra una imagen de magnitud en fase retrógrada con señal hipointensa el flujo en diástole con la alteración del pasaje de LCR a nivel C5-C6.

Caso 5: Control evolutivo postoperatorio

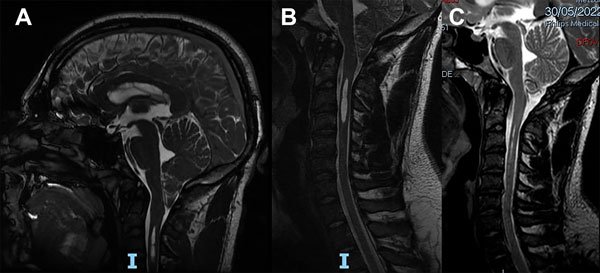

Un varón de 22 años de edad, deportista de contacto profesional, consultó por presentar una MCI con SM. Sólo presentaba apneas de sueño confirmadas por una polisomnografía. La RM mostraba un descenso amigdalino de 17 mm y una SM ubicada entre C3 y C4 (Figura 7A-B). Teniendo en cuenta su profesión y los síntomas se indicó cirugía. Se le realizó una descompresión cráneo cervical y duraplastia con periostio. La evolución postoperatoria transcurrió sin complicaciones. A los 5 meses de la cirugía se le realizó una RM en contraste de fase en donde se observó que la SM no se había reducido y las velocidades del LCR eran de 10 cm/seg. Siguió bajo control y a los 16 meses de la cirugía se observó la desaparición de la SM (Figura 7C) y en la nueva RM en contraste de fase la normalización de las velocidades del LCR (2,3 cm/seg.). Fue dado de alta definitivamente pudiendo reasumir su actividad deportiva.

Figura 7: Caso 5. A: RM de cerebro en plano sagital ponderada en T2 que muestra el descenso amigdalino de 17 mm de configuración de bordes agudos y el extremo proximal de una siringomielia cervical. B: RM de columna cervical en plano sagital ponderada en T2 que muestra una siringomielia entre C3 y C4. C: RM de columna cervical en plano sagital ponderada en T2 que muestra la resolución de la siringomielia.

DISCUSIÓN

En adultos con una MCI la cefalea es el síntoma predominante en alrededor del 90% de los casos).1 Tiene características definidas: dolor paroxístico, ubicación suboccipital, duración < 5 minutos y aparición con las maniobras de Valsalva (tos, esfuerzo, risa, etc.).16 En un estudio multidisciplinario reciente, realizado por nuestro grupo de trabajo sobre 113 casos de MCI con cefaleas como único síntoma, se observó que la cefalea típica, atribuida a esta patología, sólo se presentaba en el 15% de los casos. En el 85% restante la causa era otra, siendo las más frecuentes la cefalea por abuso de analgésicos, migraña con o sin aura y cefalea tensional.17 Es importante saber que la cefalea asociada a la MCI no siempre implica causalidad y que es imprescindible realizar el diagnóstico diferencial. Cuando existan dudas, el estudio de la dinámica del LCR a nivel de la charnela occipito cervical es de gran ayuda. La cefalea típica de la MCI se asocia a una obstrucción del flujo de LCR mientras que las de otra ubicación no.18 La falta de obstrucción al flujo pondría en duda la relación causal entre cefalea y MCI, y obligaría a un estudio diagnóstico más profundo para aclarar su causa.17 En el caso 1, el uso de la dinámica al descartar compresión en la fosa posterior y la evaluación neurológica permitieron realizar un diagnóstico y tratamiento correctos con alivio de los síntomas.

Desde la aparición de la RM han aumentado los casos de MCI con o sin SM asintomáticos, oligosintomáticos o dudosamente sintomáticos, planteándose qué hacer con ellos. En adultos, la historia natural de la SM asociada a la MCI es variable e impredecible, alternándose períodos de estabilidad con progresión.1,5 Evoluciona durante meses y años, pero puede presentar episodios agudos de agravamiento relacionados con el trauma y la tos o, más raramente, resolverse espontáneamente.19

En el caso 2, con pocos síntomas, se nos planteó la duda de qué hacer. Los estudios sobre la historia natural de la SM asociada a la MCI en adultos son escasos. En una revisión sistemática reciente concluyeron que la historia natural de los adultos asintomáticos o levemente sintomáticos era relativamente benigna y no progresiva, y que era razonable observarlos periódicamente, aunque consideraron que por la calidad de los estudios revisados la recomendación sería de Grado C.20 En este caso, la RM en contraste de fase mostró que la velocidad del LCR estaba aumentada indicando la existencia de un proceso activo de compresión a nivel de la unión cráneo cervical. Esperar podría acarrear riesgos de agravamiento y teniendo en cuenta el bajo nivel de evidencia de los estudios disponibles hasta ese momento para establecer pautas claras de tratamiento se decidió intervenirla. La cirugía permitió el control de los síntomas y la normalización de las imágenes y de la dinámica del LCR. Más recientemente, en un consenso internacional sobre adultos con MCI y SM, se concluyó que la cirugía se indicaba ante una SM extensa, con un índice de Vaquero >0,5 y empeoramiento clínico y en RM; el acuerdo fue del 96,3% y la recomendación fue de Grado B.21 De acuerdo con dicho consenso el caso 2 tenía indicación de cirugía.

En el caso 3, los síntomas no eran evolutivos, pero persistían y la SM estaba parcialmente colapsada. Se planteó entonces la posibilidad de una reexploración de la fosa posterior por persistencia de la compresión secundaria a la MCI. Sin embargo, la velocidad del LCR en la RM en contraste de fase resultó ser normal. Se descartó entonces la persistencia de la compresión y la necesidad de una reexploración, determinándose que estábamos ante un cuadro similar al síndrome post siringomiélico. El síndrome post siringomiélico se caracteriza por presentar síntomas mielopáticos estables y una SM parcial o totalmente colapsada en forma espontánea por normalización de la dinámica a nivel de la charnela o por la creación de una comunicación siringosubaracnoidea.22 En este caso la normalización de la dinámica probablemente se debió a la cirugía realizada, aunque no se descarta totalmente que la creación espontánea de una fisura medular haya contribuido al colapso parcial de la SM por drenaje espontáneo entre la cavidad siringomiélica y el espacio subaracnoideo.19

No toda cavidad intramedular con líquido en su interior es una SM. Otras lesiones como los tumores quísticos, quistes glioepiteliales, mielomalacia y dilatación del conducto ependimario pueden presentar cavidades con un contenido similar al de la SM. El diagnóstico diferencial es posible. La ausencia de toma de contraste de la lesión en la RM descartaría al tumor quístico y la ausencia de obstrucción a la circulación del LCR descartaría al quiste glioepitelial, la mielomalacia y la dilatación del conducto del epéndimo.23 En el caso 4 los datos aportados por la RM en contraste de fase permitieron realizar el diagnóstico de SM espinal primaria causada por una discopatía cervical.24

En la MCI con SM los resultados postoperatorios, luego de realizar la descompresión cráneo espinal con duraplastia, no siempre son inmediatos. La reducción de la cavidad siringomiélica puede tardar hasta 26 meses (media: 8 meses) o tardar hasta 6,5 meses (media 3,6 meses).25,26 En el caso 5 la resolución de la SM se dio a los 16 meses. Esta reducción se vio acompañada por una normalización en la velocidad de circulación de LCR. Por lo tanto, si después de un determinado tiempo que podría extenderse hasta aproximadamente 2 años, la SM continua con velocidades aumentadas sería razonable considerar que la obstrucción persiste y que se necesitaría una reevaluación de la situación en la fosa posterior.27

En esta patología la opción de estudio con técnicas de evaluación del pasaje de LCR a través de la charnela cráneo-raquídea aporta información de importancia en la toma de decisión y se debe tener en cuenta como una herramienta más. Hay que prestar atención en las lógicas contraindicaciones previo a la realización de una RM (prótesis, marcapasos, etc.), y también en situaciones particulares como la claustrofobia que genere ansiedad con alteración de los parámetros del electrocardiograma, que haga dificultosa la coordinación de la adquisición de las imágenes con el ciclo cardíaco. En particular, la presencia de arritmias sería una contraindicación relativa a tener en cuenta durante la realización del estudio. Fuera de estos puntos particulares, contamos con un método de evaluación con buena sensibilidad y especificidad siempre y cuando se trabaje con los mínimos estándares de calidad (equipo, calibración y software de procesos adecuados).

En 2010 Krueger y col.,28 publicaron un trabajo en donde se puso en duda la utilidad de medir las velocidades. Evaluaron pacientes con esta patología utilizando un protocolo que incluyó el estudio en posición neutra, flexión y extensión cervical; así también con la adquisición en plano axial para la toma de medidas, con un área de interés que incluía todo el canal raquídeo justo por debajo del extremo de las amígdalas. Este trabajo tiene diferencias con la técnica habitual actual, en donde se adquiere sólo en posición neutra y el plano de estudio es el sitio de mayor estenosis. Tal vez estas diferencias sean las responsables de que este trabajo haya arrojado resultados poco alentadores para la técnica.

Como en todo escenario de estudio complementario, la interacción entre los colegas tratantes y el equipo de diagnóstico por imágenes es de vital importancia para lograr el mejor estudio y la mejor toma de decisión procurando el bien del paciente.

CONCLUSIONES

En los casos presentados de malformación de Chiari I con o sin siringomielia la RM realizada con técnica de contraste de fase para evaluar la dinámica de LCR permitió realizar el diagnóstico correcto evitando una cirugía innecesaria (casos 1 y 3), determinar la conveniencia de realizar la cirugía (caso 2), encontrar la causa (caso 4) y controlar la evolución postoperatoria (caso 5).

Los autores no declaran conflicto de interés

Los autores no declaran financiamiento.

Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY-NC https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

BIBLIOGRAFÍA

COMENTARIO

La consulta en neurocirugía de pacientes con cefalea y algún grado de descenso amigdalino en la RM es frecuente, por lo tanto es importante contar con un método de imagen reproducible que permita tomar decisiones quirúrgicas.

Los autores describen la utilidad de la RM con contraste de fase y dinámica de LCR como un estudio con una sensibilidad y especificidad de aproximadamente 76 y 62% para distinguir los casos de Chiari 1 sintomático y descenso amigdalino asintomático.

Enfatizar el hecho de la importancia de la medición de la velocidad de circulación del LCR a nivel de la charnela occipito cervical y no del flujo local, ya que casi siempre se encuentra alterado en los pacientes con descenso amigdalino.

Se toma como valor de referencia una velocidad superior a los 5 cm/segundo como patológica.

A pesar de ser pocos casos evaluados, destacamos la utilidad del método para utilizarlo como referencia acerca de qué pacientes se beneficiarían de la cirugía, y en cuáles un manejo conservador sería la mejor opción para evitar potenciales complicaciones de una cirugía de descompresión innecesaria.

Pablo Landaburu

Hospital Luisa C. De Gandulfo. Provincia de Buenos Aires, Argentina

COMENTARIO

En un intento de guiar las decisiones ante el manejo de una patología donde la terapéutica no está estandarizada y resulta controversial, los autores realizan una magnífica labor al proponer la dinámica cuantitativa del LCR a nivel cráneo espinal.

Hernán Darío Pinto

Hospital Interzonal General de Agudos ''Profesor Dr. Luis Güemes'' y Sanatorio "Los Arcos"